こんにちは!公務員になるって、どんなイメージがありますか?多くの人が「安定している」とか「役に立つ仕事」と考えるかもしれませんね。でも、公務員の世界にはもっとワクワクするようなチャンスが満載です。特に「国家公務員総合職試験」は、日本の未来を形作る大切な仕事に直接関わることができるんです!

たとえば、新しい法律をつくる、国の予算を決める、国際的な交渉を進める…そんな大きな仕事に挑戦できるチャンスがここにあります。でも、そんな大役を任される国家公務員になるためには、どうしたらいいのでしょうか?

この記事では、国家公務員総合職試験の魅力と、その試験内容、勉強方法について、カンタンにご紹介します。今から準備を始めて夢に一歩近づくことができますよ。さあ、一緒に見ていきましょう!

1. 国家公務員総合職試験って?

「国家公務員総合職試験」と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれませんが、実はとてもエキサイティングなチャンスがいっぱいの試験です。この試験をパスすると、日本の政策を作ったり、国の大切な決定に関わることができるんですよ。

①試験の基本情報

・対象者:国家公務員になりたい方なら誰でも挑戦可能です。特に大学を卒業予定の方や、すでに卒業している方が対象です。

・年齢制限:試験年度の4月1日時点で21歳以上30歳以下の方が受験できます。

②試験の難易度

この試験は、国家公務員の中でも特に高いレベルが求められるため、準備にはかなりの努力が必要です。しかし、その分、合格後に待っている仕事はとてもやりがいがあり、国を動かす大きな役割を果たすことができます。

国家公務員総合職は、政策の企画や国際交渉、予算の編成など、国の中枢で活躍することが期待されています。つまり、国を代表するような仕事に関わるチャンスがあるんです!

この試験に合格すると、文部科学省や外務省など、さまざまな省庁で働くことが可能になります。自分のアイディアが政策として日本を変えるかもしれませんね。

2. 試験内容のクローズアップ

国家公務員総合職試験って、一体どんなことを試されるの?と思うかもしれませんね。この試験は、日本の未来を左右する重要な役割を担う人材を選ぶため、多岐にわたる科目で幅広い知識とスキルが問われます。ここでは、その試験内容を簡単に見ていきましょう。

①主要な試験科目

・基礎能力試験:読解力や論理的思考力、数的処理能力など、基本的な知能を測る試験です。

・専門科目:法律、経済、国際関係、政治学など、より専門的な知識が求められる科目があります。

②英語の加点システム

英語が得意な人には朗報!TOEICなどの英語試験のスコアに応じて、試験の総得点に加点されるシステムがあります。600点以上で15点、730点以上で25点が加えられるので、英語の勉強もバッチリ頑張りましょう。

③試験の流れ

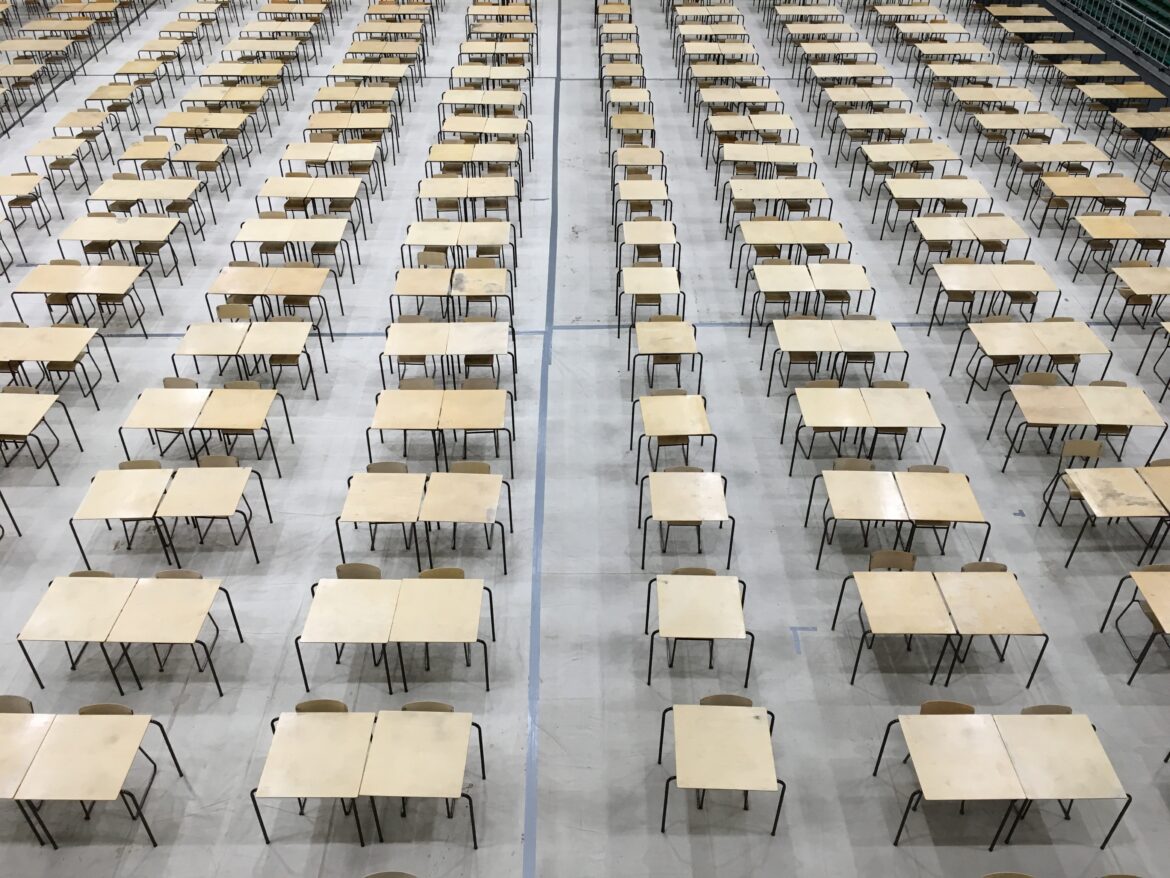

国家公務員総合職試験は、まず筆記試験で基礎能力と専門知識をチェック。これに合格すると、次は面接試験やグループディスカッションがあります。これらを通じて、あなたの人間性やチームでの協働能力も見られるので、準備は入念に!

国家公務員として働くための第一歩、国家公務員総合職試験は、ただの筆記試験以上のものです。あなたの知識だけでなく、人としての資質やリーダーシップ能力も試される場なので、全面的な準備が必要です。

3. 勉強のコツと準備方法

国家公務員総合職試験に挑むあなたに、効率的な勉強法と準備のコツをシェアします。この試験はただ難しいだけではなく、適切な準備をすれば確実に成果を上げることができます。

①効果的な勉強計画の立て方

・早期からの準備:高校生や大学1年生のうちから基礎知識を固めることが大切です。まずは日常的にニュースを読むことから始めましょう。

・計画的に学習:週にどれくらいの時間を勉強に割り当てられるか計画し、それに従って学習を進めます。毎日少しずつ勉強する習慣を身につけることが大事です。

②推奨される参考書や資料

・基礎教養を鍛える:国語、数学、英語の基本から始め、次に専門科目の勉強に進みます。市販の参考書や教材を使って、徐々にレベルを上げていきましょう。

・専門科目の深化:法律や経済、政治に関する書籍を読むことで、専門知識を深めます。また、オンライン講座やセミナーを活用するのも一つの方法です。

③オンラインリソースの活用

・インターネットを駆使:無料で利用できるオンラインコンテンツやYouTubeの講座を活用して、隙間時間にも勉強しましょう。特に英語のリスニングや会話練習にはオンラインリソースが非常に有効です。

④実践的な準備

・過去問題を解く:過去に出題された問題を解くことで、試験の傾向と対策が把握できます。また、模擬試験を受けることも実際の試験に慣れる良い方法です。

国家公務員総合職試験の勉強は大変かもしれませんが、しっかりと計画を立てて一歩一歩進めば、目標は達成できます。自分を信じて、一緒に頑張りましょう!

4. 勉強のコツと準備方法

国家公務員総合職試験への道は遠いかもしれませんが、正しい準備とモチベーションがあれば、誰にでもクリアできるチャレンジです。ここでは、特に高校生や大学新入学生が試験に向けてスムーズに進めるためのポイントを紹介します。

ステップ1: 早めのスタート

・基礎から始めよう:英語や数学など、基本的な科目から始めて、徐々に専門科目に進むことが重要です。初めは、学校の教科書や基本的な参考書を使って、しっかりと基礎を固めましょう。

ステップ2: 計画的に勉強

・スケジュールを作る:一週間の勉強時間を計画して、それに従って進めることが成功の鍵です。毎日決まった時間に勉強する習慣をつけると、学習効果が高まります。

ステップ3: 資料とリソースの活用

・オンラインリソース:インターネット上には無料の学習リソースが豊富にあります。特に、政府や教育機関が提供する公式の資料は、信頼性が高く役立ちます。

・参考書と過去問:国家公務員試験に特化した参考書や過去の問題集を利用して、試験の形式や問題の種類に慣れましょう。

ステップ4: 実践的な練習

・模擬試験を利用する:実際の試験と同じ形式で模擬試験を受けることで、時間配分や解答の速度を改善できます。また、どの科目が弱点かを把握しやすくなります。

ステップ5: 英語の加点を狙う

・TOEIC対策をする:英語のスコアによって加点されるので、TOEICやその他の英語試験の対策をしっかりと行いましょう。高得点を目指して、日常的に英語の学習を続けることが大切です。

5. 国家公務員になったらどんなキャリアが待っている?

国家公務員になるということは、ただの仕事をするというよりは、日本の未来を形作る大きな役割を担うことを意味します。特に総合職試験を通過した方々は、多岐にわたる分野で国を支える重要なポジションに就くことができます。では、具体的にどんなキャリアがあるのでしょうか?

①多様な仕事内容

・政策立案:国の重要な政策を考え、形づくる仕事です。例えば、教育や福祉、経済政策など、その範囲は非常に広いです。

・国際交渉:国際的な会議で日本を代表し、他国との協議を行います。外交官として世界各国と交渉することもあります。

②成長と学びの機会

・研修と学習:国家公務員として働き始めると、専門的な知識やスキルを身につけるための研修が用意されています。また、時には海外研修の機会もあり、国際的な視野を広げることができます。

③安定と待遇

・高い安定性:国家公務員は非常に安定した職業であり、終身雇用がほぼ保証されています。また、公務員としての待遇も充実しており、将来の生活設計を安心して行うことが可能です。

昇進とキャリアアップ:実績と能力に応じて、さまざまなポジションへの昇進が期待でき、キャリアの範囲も広がります。

④社会への影響

・国民の生活に直接影響:国家公務員としての決定や政策は、国の方向性を左右するだけでなく、私たち一人ひとりの生活に直接的な影響を与えます。このように、大きな影響力を持つ仕事を通じて、社会に貢献する喜びを感じることができます。

国家公務員としてのキャリアは、多くの挑戦と同時に大きなやりがいを提供します。自分が日本の未来に直接影響を与えることができるという意識は、他のどの職業にも代えがたい魅力です。あなたもこのようなキャリアを目指してみませんか?

6 国家公務員に挑戦してみませんか?

あなたが高校生や大学新入学生であれば、これからのキャリアについていろいろと考え始めている時期かもしれませんね。もし、自分の仕事で社会に大きな影響を与えたいと思っているなら、国家公務員総合職試験への挑戦は非常に魅力的な選択肢です。

①国家公務員の世界を体験してみよう

・国の中心で活躍するチャンス:国家公務員として働くことで、政策の立案や国際交渉など、国を動かす仕事に直接関わることができます。あなたのアイデアや努力が日本の未来を形作るかもしれません。

②準備は今から始めよう

・基礎からコツコツと:高校や大学の勉強をしっかりと理解しながら、少しずつ専門的な知識も深めていくことが重要です。時間をかけてじっくりと準備することで、試験の日に最高のパフォーマンスを発揮できます。

③未来の扉を開く一歩

・行動を起こすことが大切:興味があるなら、まずは国家公務員についてもっと調べてみたり、関連するセミナーやイベントに参加してみましょう。実際に動き始めることで、新しい発見や出会いがあるはずです。

国家公務員としてのキャリアは、ただの職業以上のものをあなたに提供します。社会全体に貢献し、大きなやりがいを感じることができるでしょう。少しでも興味を持ったら、この挑戦を始めてみてはいかがでしょうか。今、一歩踏み出す勇気が、未来の大きな成果へとつながります!

おわりに

この記事を通じて、国家公務員総合職試験とその準備についての概要をお伝えしました。国家公務員として働くことは、ただの仕事以上の意義があります。政策を立案し、国の将来を形作ることに関与することは、非常にやりがいのある経験です。

もし、この記事を読んで少しでも「自分も挑戦してみたい」と感じたなら、それが未来の大きな一歩につながるかもしれません。今の学びを大切にしつつ、自分の可能性を信じて挑戦してみてください。国家公務員の道は、あなたが社会に大きく貢献できる素晴らしい機会を提供します。

【日本経済大学・経済学部・経済学科・公務員コースで学ぶ】 日本経済大学福岡校の経済学部・経済学科には、公務員コースが設置されています。このコースでは、憲法、民法、行政法、刑法、商法など、公務員試験で求められる基礎知識から応用知識まで幅広く学ぶことができます。目指すは、多様な行政問題に対応可能な公務員の育成です。公務員合格に向けて、学生一人ひとりに合わせた多彩な支援を受けることが可能です。さらに、経済学や経営学の学習を通じて、法律知識に加え、企業経営や経済に関する深い理解を身につけることができます。 1年次から3年次にかけては、以下のような公務員受験対策講座が設けられています: ・1年次生対象:公務員試験(基礎数学を含む数的処理コース) ・2年次生対象:公務員試験(言語能力向上を含む教養基礎力習得コース) ・3年次生対象:地方上級行政職、地方公務員一般職、公安職、国家公務員一般職、国税専門官等専門職対応コース 【日本経済大学のキャリアセンターについて】 日本経済大学では、学生一人ひとりの就職活動を全力で支援しています。個性を大切にし、それぞれの学生が自分らしいキャリアを築けるよう、キャリアサポートを大学教育の中心に位置づけています。就職相談はもちろん、キャリア支援講座や企業開拓など、学生が社会に出るための準備を全面的にバックアップします。その結果、日本経済大学は毎年高い就職率を達成しています。 【日本経済大学で学ぶ】 日本経済大学は、1968年設立の私立大学で、福岡、神戸、東京の3キャンパスを有する国際色豊かな大学です。経済学と経営学を軸に、現代社会で求められる多角的な視点とグローバルなスキルを学生に提供します。2021年には、デジタル・ビジネスデザインコースを新設し、デジタル技術の深い学びを通じて、新しい時代のビジネスパーソンを育成しています。 日本経済大学ホームページ:https://www.jue.ac.jp/